皆さま、こんにちは。または、はじめまして。

入札戦略と掲載枠の入札額設定の違いや関係性に悩んでいませんか?

実は、この記事で紹介する『2つの調整の違い』を理解すると、どのようにこれらの設定を行っていけば良いか判断していくことができます。

なぜなら、私も同じように理解して、入札戦略の選択と掲載枠の調整を日々行っているからです。

この記事では、入札戦略と掲載枠の違いについてや入札額の調整の仕組みのご紹介と、それぞれの運用方法をご紹介します。

記事を読み終えると、今後入札戦略と掲載枠の設定の違いで悩むことは一切なく、費用対効果の高い広告へ調整していただくことができます。

どんな方におすすめ?

この記事を読んで解決できること

このブログは、『Amazonの事を深く知り、Amazonと友達になる』をコンセプトとして、Amazonに関わる様々な情報を発信するものです。

現役の出品者としても、購入者としても、Amazonと共にある生活を楽しむじゅんが執筆しています。

出品者と購入者の両方の視点から、皆さまに役立つ情報を提供できるのではないかと思い、このブログを立ち上げました。

とくに、このブログを読んでいただければコンサル要らずとなるように、初めてAmazonに出品される方やAmazonについて勉強中という方へ、私が持っている知識を惜しみなくお伝えすることに重点を置いています。

ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。

Amazon出品者歴6年以上の私は現在、3,000円〜5,000円前後の商品を月に4,000個ほど販売しています。日本のAmazon.co.jpだけでなく、本場アメリカのAmazon.comや海外の出品者からの知識も取り入れ、最新の情報収集にも努めています。私自身まだまだ勉強中の身ですが、どうぞよろしくお願いします!

入札戦略と掲載枠の概要

まずは、2つの関係性について再考するために、それぞれの設定の概要について簡潔にまとめました。

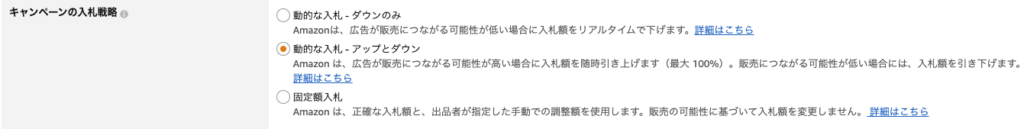

- 入札戦略は、動的な入札 – ダウンのみ・動的な入札 – アップとダウン・固定額入札の3種類

- 動的な入札 – ダウンは、転換率の傾向をもとに売上になりにくい場合にAmazonが自動的に入札額を下げる

- 動的な入札 – アップは、転換率の傾向をもとに売上につながりそうな場合にAmazonが自動的に入札額を上げる

- 固定入札額は、どのような状況でも設定された入札額通りに入札が行われる

- 検索結果の最初のページの上部に表示されるものについては、入札額が100%まで上げられる

- それ以外のものについては、入札額が50%まで上げられる

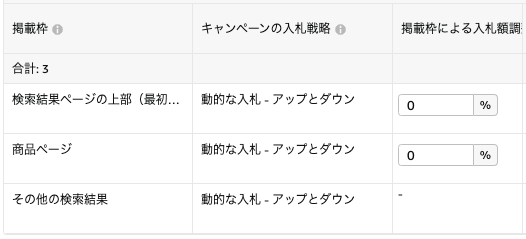

- 掲載枠は、検索の先頭(最初のページ)・検索の残りの部分・商品ページの 3 つ

- 掲載枠ごとに異なる入札額の調整幅を設定できる

- 調整可能な入札幅は、最大900%

- 掲載枠による入札額の調整は、より良い掲載枠が獲得できる可能性がある場合に行われる

入札戦略と掲載枠の両方を設定した場合の入札額の変動

入札戦略は入札額の100%または50%まで引き上げられ、掲載枠では最大900%まで引き上げられます。

この両方を設定した場合、どのように入札額が調整されるのか、ベース入札額を10円として、ご紹介します。

入札額の調整は設定%分を加算する方式ですので、ベース入札額を10円に対し200%と設定した場合は30円に調整されます。(10円の200%で20円とはなりません)

入札戦略の調整の後に掲載枠の調整が行われ、最大入札調整幅は20倍となります。

A. 入札戦略アップ100%、掲載枠なし

ベース入札額10円 + アップ分10円(ベース入札額10円の100%)= 最大20円まで

B. 入札戦略アップ50%、掲載枠なし

ベース入札額10円 + アップ分5円(ベース入札額10円の50%)= 最大15円まで

C. 入札戦略アップなし、掲載枠900%

ベース入札額10円 + アップ分90円(ベース入札額10円の900%)= 最大100円まで

D. 入札戦略アップ100%、掲載枠900%

ベース入札額10円 + 入札戦略アップ分10円 + 掲載枠アップ分180円(20円の900%)= 最大200円まで

E. 入札戦略アップ50%、掲載枠400%

ベース入札額10円 + 入札戦略アップ分5円 + 掲載枠アップ分60円(15円の400%)= 最大75円まで

入札戦略と掲載枠の違い

どちらも入札額を調整するものですが、決定的に異なる点は、入札戦略は転換率にもとづき調整が行われることに対し、掲載枠は掲載枠の獲得ができるかどうかで調整が行われることです。

Amazonは膨大なデータをもとにこれらの調整を自動的に行いますが、何を基準に入札額の調整が行われるかが2つの間で異なることに着目する必要があります。

Amazonのデータや分析をもとに、入札戦略による調整は、転換率を上げ、より良いACOSへ導いてくれる可能性が高いものであると言えます。

その反面、掲載枠での調整では、インプレッションやクリック数の増加を見込むことができますが、必ずしも売上につながることは約束されていません。

この違いをしっかりと理解して、両方の設定を行うことが重要だと考えています。

入札戦略と掲載枠それぞれの運用方法

どちらの設定を行っていく場合でも、広告マネージャーでキャンペーンのACOSを確認し、目標とするACOSを安定して下回っているキャンペーンにテスト設定を行っていくようにすることをおすすめします。

入札戦略のテスト&運用方法

入札戦略によるアップやダウンの調整は、すべての掲載枠に影響しますので、掲載枠の3つのパフォーマンスを継続的に観察していきましょう。

また、入札戦略は過去のデータにもとづいて調整が行われます。

広告キャンペーンの履歴がしっかりとあるキャンペーンで行わなければ正しい調整が行われません。

新規の広告や十分なデータがない広告では使用しないように注意してください。

ACOSが一定の期間にわたり良いパフォーマンスで安定している場合には、Amazonが売上に最もつながりやすいと公表している『動的な入札 – アップとダウン』へ切り替えることをおすすめします。

保守的に広告を出稿したい場合には、『動的な入札 – ダウン』を選択しましょう。

自分で過去のデータから設定すべき入札額を細かく算出している場合には、固定入札額を使用することをおすすめします。

掲載枠

掲載枠の設定は、転換率にもとづいて調整されるものではないため、インプレッションやクリック数の増減と転換率のバランスを見ながら細かな調整をテストしていく必要があります。

入札戦略とは異なり、新規の広告で早期にデータが欲しい場合や、オートターゲティング広告に適した調整と言えそうです。

ただし、検索の先頭への表示は、転換率が高くなる傾向がありますので、その掲載枠の掲載量を増やすと売上の増加につながることもあります。(多くのお客様は、先頭に表示されている商品は良い商品で皆が買っている人気のあるものであると考えるため、転換率も自然と高くなります。)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

こちらの記事では、

を紹介させていただきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。